再開発が進行している東京都心には、狭い道路に接し老朽化した木造建物がまだ多く残され大災害時への備えが進んでいません。

再開発が進行している東京都心には、狭い道路に接し老朽化した木造建物がまだ多く残され大災害時への備えが進んでいません。 日本家主クラブは、解消への一つの選択肢として「安心」と「調和」をテーマに、小規模ヒノキ―ノ・ティンバーションへの建て替えを提案しています。

|

ティンバーション:木造住宅、木造ビルディング、木造マンション等木造建築物や施設で、新耐震・耐火基準で建てられた建物の総称 ヒノキーノ:国産ヒノキ、国産ヒノキ造り  現存する世界最古の木造建築物法隆寺  |

|

100年住宅 100年住宅  写真:兵庫県養父市森林組合提供 写真:兵庫県養父市森林組合提供 |

|

売り止め中=ローン事前審査中又は媒介委任中のものです。

詳細ページには、案内図・重要事項概要・公図写・実測図・土地登記簿謄本・平面図・建物仕様概要・運用収支試算書を掲載しております。

(令和7年12月23日現在)

648棟 5,672戸

今話題の不動産にまつわる話や、不動産の活用について家主クラブの目線で解説します。

新年を迎え謹んで皆様のご多幸をお祈り申し上げます

今年もご指導の程よろしくお願致します。

都心の年末年始は。開店している飲食店がほとんどなかったことや、タクシーの数が極端に少なかったこと等の変化がありました。

1月5日からは例年通りに戻っています。

外国の方が益々多くなっていますが、観光目的ではなさそうな方の割合が高くなっている印象です。

人口減少・労働力不足が現実化していることで、永住者への対応が問題となっていますが、このコラムでお伝えしているように、以前とは違い日本のマナーをかなり勉強されておられるように感じます。

「和」は、日本ではよく使われますが、外国では、翻訳が難しいようです。

「静」と「動」との調和を大切にしてきたことから、英語では、hamonyとか、Japaneseーstyleと訳されることもあります。

ソフトとハードのバランス・学習の在り方が問われる時代になっていますが、歴史や文化だけではなく、“和”の国日本が、世界から注目されていることが表面化する年になるのではないでしょうか。

街を歩いておられる方々を見ていると、80年前の貧乏国が、尊敬される国になってきているようで、平和な日本で暮らせることに感謝しております。

一方で、為替レートの関係・物価上昇を懸念する見方と、適正なインフレを期待される方が混在し、経済に関する方向判断はますます難しくい年になるようです。

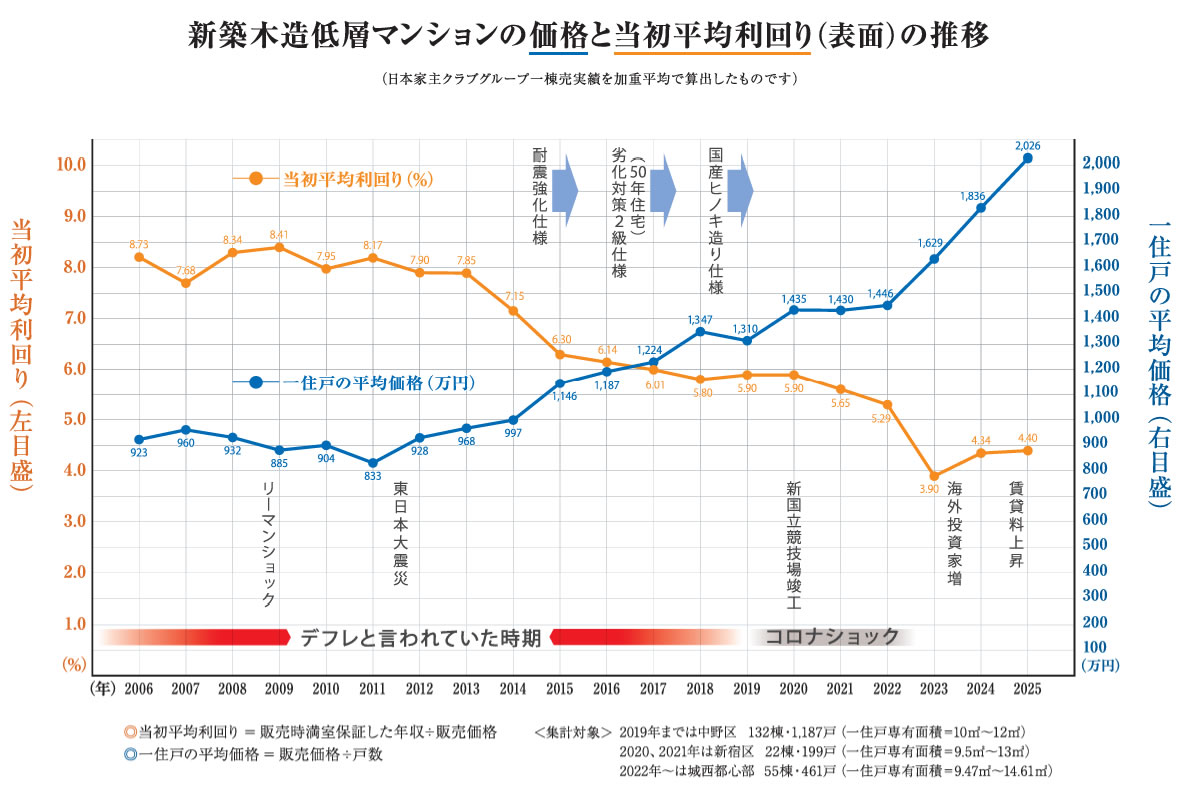

ここでは、運用期間によって違いますが、不動産所有のチェックポイントとして重要な維持コスト(初期費用、換金費用)や、キャピタルゲイン(又はロス)に影響する参考資料として、毎年お伝えしている下記グラフ(利回りと建築代のグラフ)をお示しします。

日本の長期資産デフレによって、世界との価格差が大きくなっていることに海外投資家が注目し、大都市を中心に量産できる高層マンションへの投資が急増しました。

現状は一服感のようですが、今後は規制強化を心配しての慎重派と、まだ世界と比較して格安と考える方とが混在していると思います。

不動産の仮想通貨決済の進行が予測されていますので、東京都心部の不動産価格は次のステップに進むとの見方に注目しています。

私たちは、デフレマインド解消によって需要バランスが大きく変化している都心部の土地価格がどこまで上昇するかに注目しています。

地球温暖化対策、日本の林業活性、地方再生の流れと、スラム化防止につながる都心部の住宅密集地の安心安全を柱として活動してまいります。

調和を大切にしてまいりますので、これからもご指導をよろしくお願いいたします。